2.4 Optimale Raumlufttemperatur

Auf das thermisch bedingte Wohlbefinden des Menschen wirken Lufttemperatur, Oberflächentemperatur, Art der Wärmequelle, Luftbewegung als Folge unausgeglichener Wärmeverhältnisse, Zugluft sowie wärmeabhängige Luftfeuchte gemeinsam und einzeln.

Unser Temperaturempfinden mittelt zwischen den Luft- und Oberflächentemperaturen eines Raumes, jedoch begrenzt auf ± 2 bis 3 °C Abweichung zwischen diesen beiden Wärmequellen. Einzelne Flächen (meist Fenster oder Wärmebrücken) wirken unbehaglich und mindern den Wohnkomfort, wenn sie diese Temperaturdifferenz überschreiten (vgl. Abb. 05, Kap. 2.2).

Das Wärmeempfinden variiert stark von Person zu Person und ist besonders abhängig von folgenden Kriterien:

- Bekleidung

- körperlichen Betätigung

- Nahrungsaufnahme

- Alter

- Gesundheit

- Geschlecht

- Heizungsart

- Luftfeuchte

- Jahreszeit (beispielsweise werden 22 °C im Winter als warm, im Sommer als kühl empfunden)

- Licht- und Farbverhältnisse (eine „warme“ Farbe wie z.B. orange erhöht die subjektiv empfundene Temperatur um 1 - 2 °C , eine „kalte“ Farbe wie z.B. blau senkt diese um 1 - 2 °C) usw.

Werte von 20 - 24 °C gelten als normal. Der als „angenehm warm“ bezeichnete Schwankungsbereich liegt zwischen 17 und 27 °C. Deshalb sollte Toleranz und Rücksichtnahme gegenüber Menschen mit anderen Temperaturempfindungen selbstverständlich sein. Im beruflichen Umfeld kann es durchaus sinnvoll sein, Arbeitsplätze mit unterschiedlichen Temperaturzonen zu schaffen oder Bürostühle mit integrierter Heiz- und Kühlfunktion zu verwenden (Bürostühle mit Klimatechnologie z.B. von Klöber GmbH., Owingen).

Eine bedeutende Rolle für das physiologische Wärmeempfinden spielt die Gewöhnung z.B. an zu hohe Raumtemperaturen. Aus gesundheitlichen Gründen und auch aus Umweltgesichtspunkten sollte deshalb regelmäßig geprüft werden, ob die Raumtemperaturen reduziert werden können. Auch eine wärmere Bekleidung am Wohnort wie am Arbeitsplatz ist empfehlenswert.

| Wohnzimmer und Büro | 20 - 23 °C |

| Schlafzimmer | 15 - 20 °C |

| Bad | 20 - 23 °C |

| Treppenhaus | 15 °C |

| Küche und bei leichter Tätigkeit | 18 - 20 °C |

| Arbeitsräume bei schwerer körperlicher Tätigkeit | 15 - 17 °C |

Tab. 02: Vom IBN empfohlene Raumtemperaturen

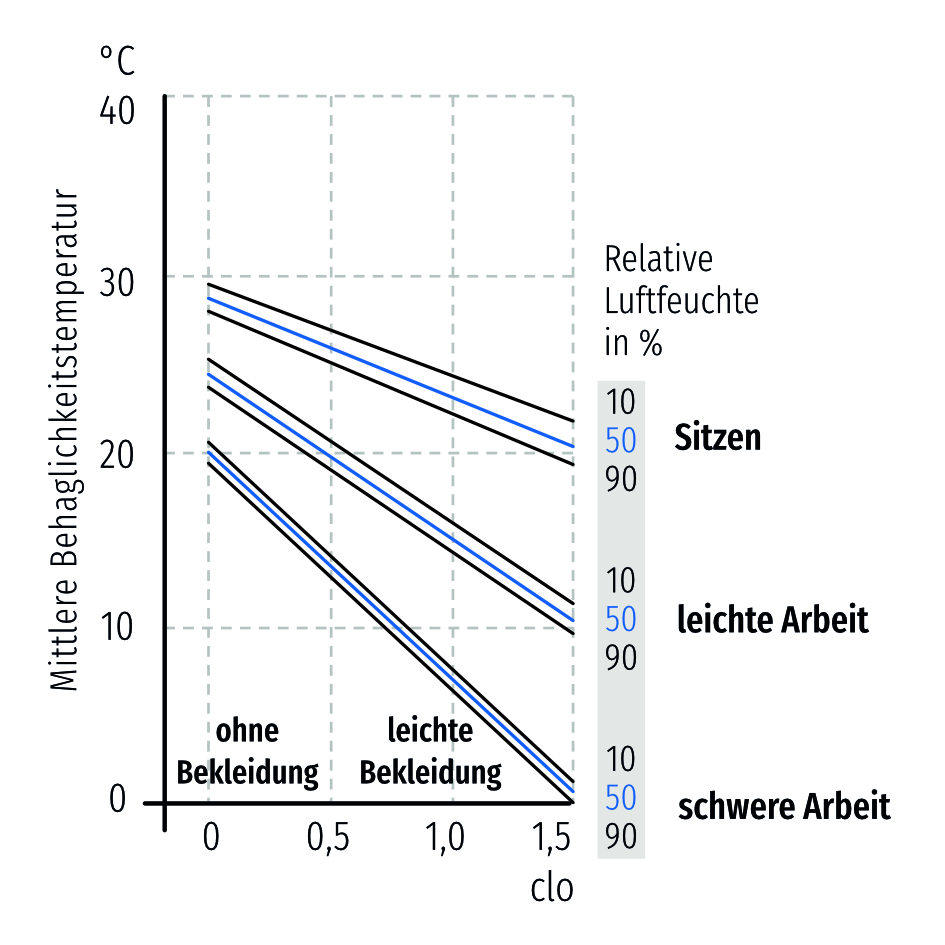

clo = clothing units (Clothing insulation = Isolationswert der Kleidung) | 1 clo entspricht dem Wärmeleitwiderstand 160 m2K/kW

Abb. 06: Einfluss der relativen Luftfeuchte, Bekleidung und Tätigkeit auf die Behaglichkeitstemperatur (bei einer geringen Luftgeschwindigkeit von < 0,1 m/s) | Quelle: Wegner, J. „Luftqualität in Innenräumen“, G. Fischer Verlag, 1982

Entsprechend obiger Abbildung liegen die Behaglichkeitstemperaturen sehr weit auseinander (etwa zwischen 0 und 30 °C), wenn man Extremwerte von Luftfeuchte, Bewegung, Arbeit und Bekleidung (clo) als Einflussfaktoren zugrunde legt.

Auch in der Natur herrschen große Unterschiede auf engem Raum (Sonne/ Schatten, mit oder ohne Wind, auf Stein- oder Holzboden...). Die auf den Organismus infolge Temperaturschwankungen einwirkenden Impulse erfrischen und stärken das Immunsystem. Allerdings sind ähnliche Raumtemperaturen in Gebäuden mit niedrigem Energiebedarf nicht vermeidbar. Besonders für die Bewohner solcher Wohnhäuser ist es empfehlenswert, öfter mal Zeit im Freien zu verbringen.

Eine gleichmäßig hohe Temperatur ist in der gesamten Wohnung bzw. im gesamten Wohnhaus aus gesundheitlichen und energetischen Gründen nicht erstrebenswert.

Zu hohe Raumtemperaturen führen – wie anhand von Testreihen in Schulen und Betrieben nachgewiesen werden konnte – zur Reduktion der Konzentrations- und Leistungsfähigkeit, zu Fehlleistungen, Anstieg der Pulsfrequenz und der Hautfeuchte und -temperatur sowie zu Müdigkeit und Unwohlsein.

Kältegefühl führt allerdings ebenso zu verminderter Konzentration bei geistiger Arbeit sowie zu Unruhe und Bewegungsdrang, zu sinkender Wärmestrahlung des Körpers und zu gestörtem Wohlbefinden.

Angemessen niedrige Temperaturen fördern die Tiefenatmung, was besonders zur Regeneration im Schlaf wichtig ist. Für diese positive Wirkung dürfte auch folgende Effekt eine Rolle spielen: Mit abnehmender Temperatur nimmt auch die Luftdichte zu, was bedeutet, dass volumenbezogen mehr Sauerstoffmoleküle vorhanden sind, also mit jedem Atemzug mehr Sauerstoff eingeatmet wird (Der Sauerstoff-Sättigungswert beträgt bei 0 °C 14,6 mg/l und sinkt bei 20 °C auf 9,1 mg/l.).

Die als behaglich geltende Temperatur steigt auch mit der Luftbewegung. Das gilt besonders hinsichtlich einer Luftströmung am Fußboden. Eine Differenz von 2 °C zwischen der Oberflächen- und der Raumlufttemperatur verursacht bereits eine Luftbewegung von 20 cm/Sekunde; dies ist etwa die Grenze zur Entstehung von Zugluftempfindungen. Die Luftgeschwindigkeit sollte in Wohn- und Arbeitsräumen bei sitzender Tätigkeit 15 cm/Sekunde und im Bett 5 cm/Sekunde nicht überschreiten.

Geringe Luftbewegung ist besonders bei ruhendem Körper bzw. sitzender Tätigkeit erforderlich. Zugluft wird als ungemütlich empfunden; sie verursacht örtlich intensiven Wärmeentzug und kann, besonders bei empfindlichen Menschen, zu Erkältungen, Bindehautentzündungen sowie langfristig zu neuralgischen (Neuralgie = Nervenschmerz) und rheumatischen Beschwerden führen. Zugluft ist eine der häufigsten Ursachen von Berufskrankheiten (Quelle: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften). Bei körperlich anstrengender Arbeit kann auch eine Luftbewegung von 50 cm/Sekunde toleriert bzw. als angenehm empfunden werden. Völlige Luftruhe ist andererseits wieder als ungünstig zu beurteilen; sie beeinträchtigt die Atmung und führt zur Wärmestauung und Schweißbildung, ermüdet, mindert die Frischluftversorgung und begünstigt Wärme- und Feuchtenester im Raum.

In der Verordnung über Arbeitsstätten (ArbStättV) wird besonderer Wert auf günstige Temperaturbedingungen gelegt.

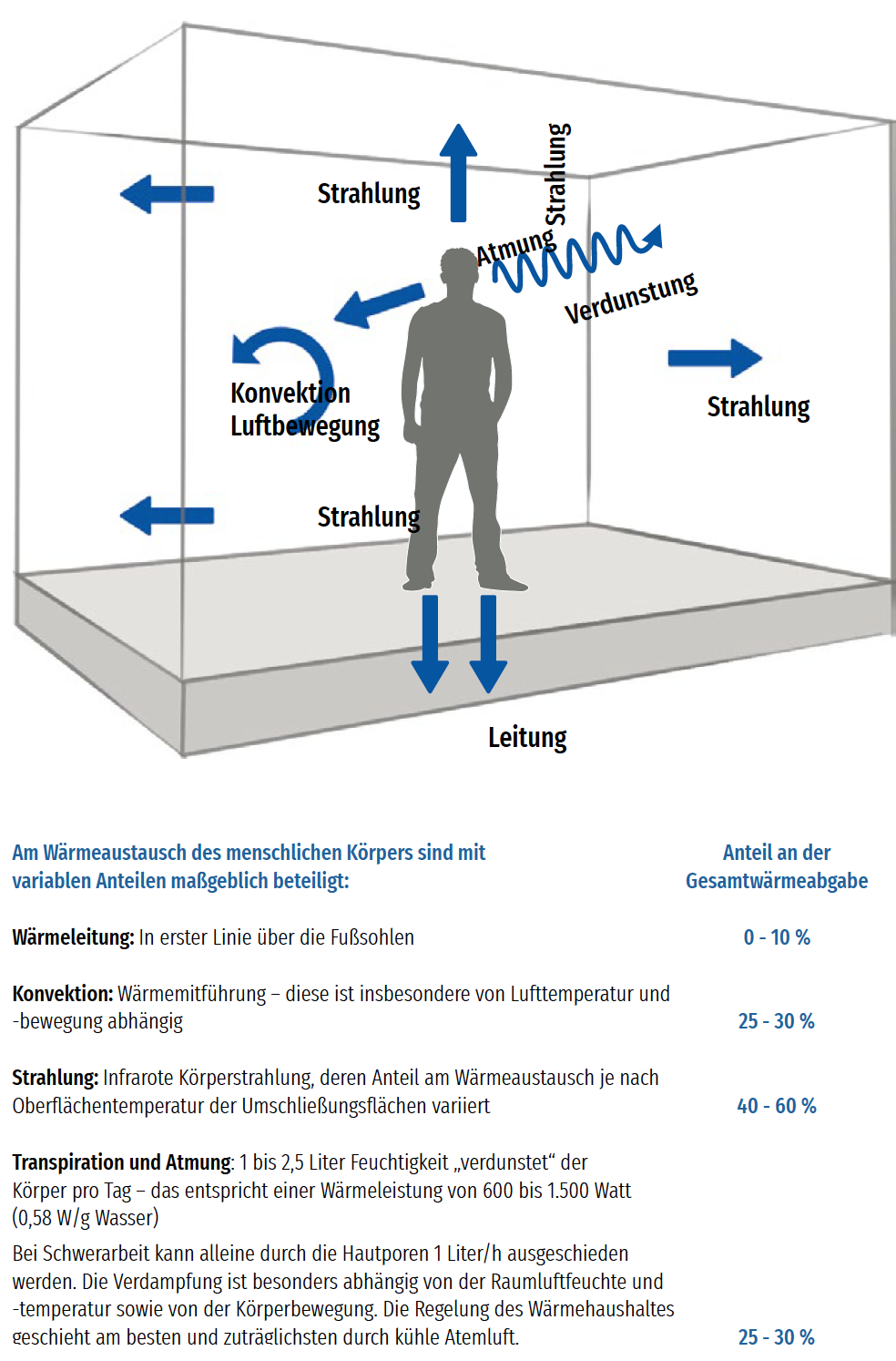

Übersicht 03: Wärmeaustausch des menschlichen Körpers